|

而日本刀的制造,从一开始就和中国不同。要制造一把日本刀,首先需要冶炼出造刀的铁料,日本的冶炼方法可以称之为“塔塔拉”法。“塔塔拉”是对日语鼓风炉的音译,其冶炼方法属于块炼冶铁法。块炼法是怎么回事呢?简单的说就是矿石在炉火中烧出的的是海绵铁,一种生铁熟铁钢还有各种杂质渣滓混杂在一起的的东西。正如视频所表现,要做刀,必须砸开那一大块海绵铁,挑取其中比较纯净的熟铁、碳钢的碎块来做刀。日本著名的制造刀剑的“玉钢”,其实就是海绵铁中含碳量1%~2%的较为纯净的高碳钢部分。

为现代日本刀匠供货的塔塔拉法冶炼炉和中国铸铁高炉完全不同

塔塔拉法在日本的历史可以追溯到至少公元10世纪,而这个时代中国早已全面应用铸铁高炉千余年了,直到到了火器时代,需要开始铸造大炮后,日本才开始使用铸铁。原材料的不同导致之后一系列的工艺都截然相左,由于中国刀剑原材料是从铸铁炒炼出的熟铁低碳钢,因此碳渣等夹杂少,同时材料更软,因此锻造成形过程要简单许多。而塔塔拉法的产物有较多炉渣类夹杂,同时选取的中碳钢、高碳钢等材料也更硬,因此对锤锻排杂、造型的要求就更高。锻造法需要合适的温度和力度、频率,适合熟铁的模式套在高碳钢上,就很容易就出现裂纹,导致整块钢料变成废物。

同时,日本刀常常使用夹钢工艺,以较软的低碳钢夹着会作为刀刃的高碳钢。因此如果材料合适,也没出现锻打过度导致脱碳过多硬度不足的问题,那么做成刀条后的日本刀是可以不用专门进行渗碳这一步骤的,只需在制造各个环节的中间进行草木泥封加热以降低碳损耗即可。而中国因为以炒铁做原料,本身含碳量就低,在制刀过程中又会损失不少碳,势必要在成形后专门进行渗碳以增加硬度,后世虽有灌钢改善了原材料含碳量,但依旧相差极大。

显然,由于原材料的不同,最终导致中日制刀技术有着本质上的差别。到后世中日交流变多,尤其是贸易往来更加密切之后,日本刀进入中国,中国人并没有老师看学生的感觉。就不说“宝刀近出日本国”这类诗人的赞叹了,在明代技术著作《天工开物》中,就说到“倭国刀背阔不及二分许,架于手指之上,不复倾倒,不知用何锤法,中国未得其传”,宋应星在《天工开物》中详细记载了中国铁器从冶炼生铁开始的整个制造过程,自然不是外行,但依旧对日本刀的技术感到羡慕。

覆土淬火的问题

自从认定唐刀是日本刀祖宗后,许多人就把日本刀的覆土淬火技术也心安理得的“拿回来”安在了唐刀身上,当然由于该方法成本过高,市面上的唐刀基本没有真用这个工艺的。覆土淬火就是在刀条上用特制的粘土覆盖住一部分,把刀刃露出,这样进行淬火时,刀刃冷却快,硬度提升就大,而刀背等因为泥土阻隔冷却慢,硬度提升就没那么高,韧性也得到较好的保留,从而构成刀刃坚硬锋利刀背柔韧的效果。而覆土淬火除了不同程度提升硬度外,由于刀刃刀背冷却速度不一,也就自然的让刀条产生了弯曲,从而诞生了弯曲的日本刀,当然,这种自然弯曲并不一定能够满足造型需求,还需要进一步锻打钣金修型等等工艺来达到所想要的曲度。

覆土也能造成淬火后颜色的差别从而形成了刀身上波浪形花纹

但传说不能代表历史现实,我们在考察中国古代淬火技术时,也可以看到一些局部淬火的实例存在,但那大抵是以蘸水时只用剑尖局部蘸水,其他部分并不进入水中所致,和采用特制粘土来减慢冷却速度从而改变淬火程度的技术并不相同。在正仓院那些唐代同期的刀剑上,也没有发现这种覆土淬火过的现象,目前能追溯到的最早的覆土淬火,已经是10世纪末期,唐朝之后了。目前看来,日本是在永延年间(公元987~989年)才有了“翘曲之刃”,也就是才有了覆土淬火。那么,既然唐刀是直刀,显然也就没有应用这种技术了。

到了明朝,中国也出现了覆土淬火的记载,明末技术著作《物理小识》中记载过钢刀经过蘸水淬火后,用虎骨硝酱或羊角碎末等等敷在刀上,烧红后再淬。能看到烧红,说明用虎骨之类做成的敷料并非完全包裹刀身,只是局部使用而已,或者至少是某些部位敷料较为单薄,应当属于一种覆土淬火技术。但此时距离日本有此工艺已经过了数百年,说不定反而是因为戚继光学习制造日本刀等,导致覆土淬火这一日本技术传到了中国。

日本拥有直刀历史在唐之前

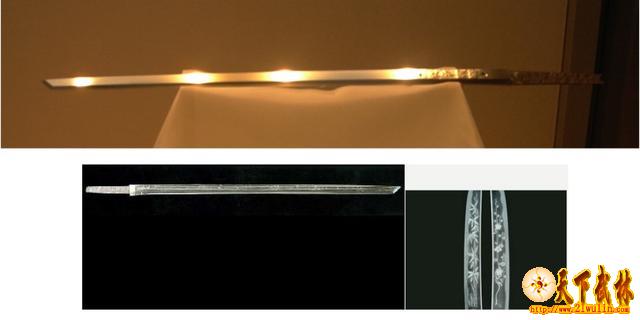

那么,就算技术不是学中国的,这种窄身直刀的造型总是跟唐朝学的了吧?然而,从已知的考古文物来看,日本类似形制的窄身直刀早在唐以前就存在了。日本有两把作为国宝的圣德太子佩刀,分别是丙子椒林剑和七星剑,虽然叫做剑,但其实是刀,其形制亦是这种窄身直刀,刀尖造型也是一致。然而圣德太子主要生平都在唐朝建立之前,这两把刀也很难说是唐代才有的东西。

丙子椒林剑(上)和七星剑(下)

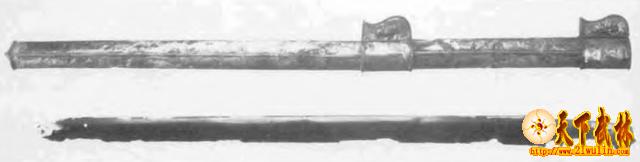

这还不算,更早的古坟时代出土古刀中,就有大量同样形制的刀条了。比如下图为正仓院博物馆所藏古坟时代古刀,时代在公元5~6世纪,直刀、“切刃”这两大基本要素已经具备齐全。而唐朝建立于618年,已经是7世纪的事了,显然比这些刀出现更晚。

船山古坟出土5~6世纪刀条

当然,我们不是说这些日本的刀是唐刀的祖宗,因为在中国,这种直刀也早在唐朝之前就出现了,比如北齐娄睿墓壁画中就已经出现了这种无环首直刀。甚至汉代环首刀如果去掉刀柄圆环的话,也就和这些差不了多少了,所以说,人们所想象的那个唐刀,实际上根本不是唐代特有的东西,而是早在至少南北朝后期就存在了。一句话,就算唐朝有那样的刀,这种形制也早已存在,称不上什么唐刀。

那这无环首直刀,是不是由中国传给日本的呢?恐怕就连这一点,也谈不上。

无环首直刀来自西域

无环首直刀在中国南北朝时代已经出现,在唐朝时也有少量存在。那么这种东西究竟是怎么来的?是中国自己发明的吗?我们再去看看作为唐刀铁证的日本正仓院所藏金银钿装唐大刀,除了直刀、无环首这些特点之外,我们还能看到其刀鞘上有两个附耳,是用来方便人佩戴的装置,把两个附耳穿绳后挂在腰带上,就能稳固的佩戴刀剑了。这一点也为后来的弯曲的日本刀多继承。

但,就是这个地方,透露了这类刀剑的来历。双附耳佩戴法并非中国原有,在这之前,中国的佩戴刀剑方法都不是通过刀鞘上的附耳,而是采用璏式佩戴法。璏的样式和作用,就类似需要裤腰带的裤子上的环,是一个安装在鞘上的环状物,腰带穿过其中从而将鞘固定在腰间。一直到汉朝及以后,璏式佩戴法都是中国唯一的刀剑佩戴方法。

5、6世纪的萨珊无环首直身刀剑,鞘上有双附耳

但附耳式与此不同,附耳式是从西亚,随着南北朝时期的游牧民族大移动而被引入中国的。过去中国学者在讨论这一问题时,一般都以四、五世纪的波斯双附耳佩戴法为源头。比如汉代器物史权威孙机就持此说法,并认为在萨珊波斯晚期,从单附耳变成了双附耳式。

但实际上,这种附耳式既非萨珊首创,双附耳的诞生时间也远比此为早。这类附耳目前已知最早存在与古代游牧民族斯基泰人处,时代为公元前3~前2世纪。到波斯人时,将之和直身刀剑结合,形成了我们所知的“唐刀”的这种样式。而后,这一形制随着游牧民族又来到中国,前面所述的已经有了这种无环首直刀的北齐娄睿,就是鲜卑人。

前3~前2世纪斯基泰剑,鞘上有双附耳

再考虑到南北朝到唐无环首和有环首长期共存且有环首为主流,唐之后环首也依然长期存在的现实,《中国古代军事工程技术史(上古至五代)》中作出了这样的结论:“在南北朝时,受萨珊波斯的影响,短柄铁刀又出现新的式样,其突出特点是柄末端没有圆环。”

双附耳和无环首都是外域进口来的,甚至直刀也不是中国独有,那么这样的刀,与其称之为“唐刀”,不如叫做“胡刀”才更贴切些。本来,南北朝和唐代就是北方游牧民族和汉族大融合的时期,唐代贵族崇尚胡风也是历史记载清楚的现象,那么我们就很有把握的确定,这种无环首双附耳的“唐刀”实际上是来到中原的胡人贵族和喜好胡风的汉人贵胄们一个小范围的流行而已,其产量并不很大,也很可能只是依靠西北外域进口而中原并不生产,在中国人们使用和生产的主流,依然是延续自汉代的环首刀。日本刀在形制方面要寻宗问祖,只怕只能去找西亚,中国就排不上队了。

日本刀的诞生中国有一些影响但并非祖先

无环首、双附耳是日本刀的两大特点,结果这两大特点都并非源于中国,而是源于西域世界,那这日本刀形制来自中国刀的说法还有几分站得住脚呢?古代西亚到日本的交流路线,除了经过中国这一路外,还有来自南亚海路和从北方草原到朝鲜过去两条路径,考虑到西亚最早产生冶铁技术,并且也是块炼铁模式,和日本塔塔拉法本质上相同,这也就是说,日本锻冶技术的获得,很可能是从没有经过中国的其他道路所得,否则,日本学会的就应该是铸铁路线而非块炼铁路线了。

共3页: 上一页 [1] 2 [3] 下一页

|