| (一)

1908年,我生于上海城的乡下,今静安寺的北面。当时正是半殖民地半封建的社会。在帝国主义的欺侮下,人民生活困苦。祖父母耕田,兼开小店,我才得以读书。

我爱看《水浒传》《三侠五义》等小说,爱看练武术。当时在上海英、法租界,目击印度巡捕、安南巡捕欺侮中国人,我遂生习拳之念。11岁即从师潘姓学南拳(江浙地方拳种),14岁从保定人宫荫轩学金刚腿、八方刀、大骑枪,18岁从交通大学武术教授山东德州人刘震南学六合新拳、谭腿、地躺拳、刀枪剑棍等。

刘老师是上海各大学唯一的一位武术教授,功夫好,声望高。我和几位同学表演时,靠着老师的声望,总是在最后表演拳、械套路。其时我已在大学读书,每周一、三、五晚骑车从南市谨记桥通过法租界到英租界(现在的国际饭店后面)刘老师自办的“中华国技传习所”学习。那时晚上十点多骑车回校,路上行人少,静得有些怕人。刘老师在交大的学生中有在美国教六合拳兼伤科医生的鲍国宝,还有一位高足周启明,解放后还回国到上海采办药材,但我们没见过面。

由于我的专业是文科国学系,读了许多古籍,包括中国文、史、哲学问和考据。我喜欢研究古典武术著作,如俞大猷、戚继光、唐顺之等明代名将的武术论著。

这时我对中国武术套路在实战时的价值发生怀疑,因为拳击、摔角都是实打的,“三年把势当年跤”的拳谚,说明练拳三年才抵得上练摔一年。练形意、拳击的朱家四兄弟也练六合拳,朱国桢常来我老师家玩,刘老师不在家时,他带来拳击手套和我们比演拳击。他身强力壮,年龄又大我12岁,我总是打不过他,遂开始对武术的实用性产生怀疑。

1927年,致柔拳社的广告中说内家拳张松溪将少林僧轻轻一甩手飞落到楼下几死,我们自认为是练少林拳的,见了广告,心里不服气。刘老师的孙子刘守铭在交大当武术助教,就和我以及吴姓同学商量怎样去打倒那位太极拳社长,决定三人化名去学拳,由刘乘机打倒他。刘守铭改名刘志新,吴炳章改为吴云倬,我改名顾兴报名学太极拳。那位老师是翰林院编修、清史馆编修,叫陈微明,是杨澄甫的学生,白面,文气得很,从学者大都年老有病,以疗病为号召。过了三个月,刘守铭说,他们是文人,自己不想动手打,退出了。但我和吴云倬仍练下去,觉得太极拳松柔的练法对我们练习少林拳、南拳有帮助,但我对太极拳推手的实用价值仍抱怀疑。

1928年,杨澄甫到上海致柔拳社表演。杨体重290磅,徒弟武汇川体重250磅,双演拳架,轻柔稳重,推手时杨将武一按即飞出丈外,显然是真功夫,不是假装的。表演四粘枪时,杨枪在下,将武枪一抖,武又连人带枪飞出丈外,令一侧的围观者大吃一惊。这时我始信太极拳确有道理。当晚回家连练太极拳十多遍,隔夜又连练十几遍,忽然觉得手指尖似万针齐放,周身有气流旋转,似蛇盘旋,大吃一惊,原来全身经络之气流通了,才有此现象。此后我又有机会请益于杨澄甫、杨少侯两位前辈,因他们不在上海教拳,武汇川留下来,我和吴云倬就改从武汇川学拳。不久武汇川成立汇川太极拳社,以卢太育、张玉、吴云倬及我为助教。

我和吴云倬还加入精武会,从徐致一学吴式太极拳。徐致一是业余义务教拳者,善于说明拳理拳法,后来他的老师吴鉴泉来教,我们又改从吴老学习。1931年“一二八”,日军攻占淞沪后,国术馆、精武会都迁至英租界、法租界继续活动。

“九一八”“一二八”事变,使我练武的方向性、目的性有所转变。“九一八”后,中华国技传习所同学唐豪发起上海市国术界抗日救国会,我也参与协助。

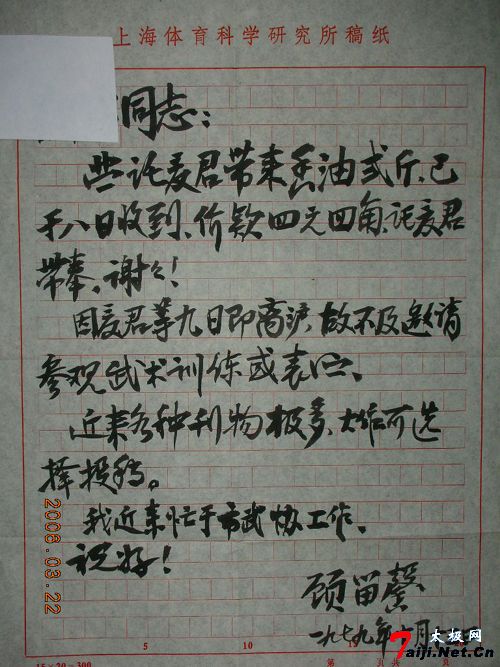

顾留馨手迹

1955年他从华东政法委员会调到国家体委研究武术史,旋扩大为研究中国体育史,经常和我通信讨论。他编《中国体育史参考资料》向我索稿,我写了《论三种潭腿套路的比较研究》《中国主要拳种的腿法比较》《武舞与武艺的历来争论之我见》等三篇文章,都是主张武术应主要提倡实用性武艺、有利于国防和建设的。当我练习劈刺、拦手拳、散打、摔角、推手以后,逐渐对套路练习兴趣减少,对套路基本上都忘了,并且不想去温习它。上述三篇文字,唐豪都作了退稿处理,并讲了实情,说现在反对实用性武艺,批判唯技击论,还是不发表为好,也说到他处境的困难。

1954年我向唐豪总结了自己的半生是“博而寡要,劳而无成”,决心温习太极拳来恢复健康,终于走上研究武术的专业道路,但前进道路并不平坦。三十年来,我常以压力为动力,以研究整理武术为己任,从1961年写出第一本太极拳书以后,到1983年出版《炮捶》陈式太极拳第二路(香港版),共出版了七本研究太极拳的书。我希望能再写三本,每年出一本,主要记述当年所遇良师益友的技艺和轶事,以及个人对武术的见解,他们都是下实功夫的武术家,没有仙僧侠客、拳王神拳之类的人物,也不是武侠小说中的人物。

今年是1985年,再写三年,我也是八十老翁,也该研究优游自养之道了。

(三)

寻名师、访高朋、虚心学习。一专多能,是矛盾的统一。寻名师,往往旷日费时才有所获,所获也可能不全面;高朋则不同,意气相投,便倾心倒匣,往往将数十年积累之经验,于短期内和盘托出。

我有三位值得纪念的朋友,一位是1931年寓居精武会的四川南充人林济群(国均),另二位是田毓荣、傅彩轩。

今年(1985年)5月,四川省南充市体委给我来信,查证该市松溪派内家拳家林济群。林在1926年曾到上海精武会学习,和我有过交流,南充体委希望我回忆林先生回该市(原名顺庆,即今南充市)建立顺庆(即精武会四川第一分会)与上海的关系,以及林先生在上海的学习情况。

1926年,我在上海文治大学文科国学系读书,白天没有时间出校练拳,晚上也仅去中华国技传习所从刘震南老师练六合拳。

我早想将林济群教过我和同学吴云倬二人内家拳械及他谈过的内家拳源流,写一篇回忆录。南充市体委的来信,促使我回忆这段经历。

但是事情已过去五六十年之久,究竟哪一年我在精武会和林济群认识的,很难肯定。

大约在1932年春天,我和中学读书时的同学及一起从四个武术老师学拳的吴云倬在一起,每天去上海横浜桥精武会学习吴式太极拳,教员是徐致一先生。我和吴云倬在早上学练吴式太极拳后,时常继续留在精武会大会堂内推手和温习其他拳套。后来有一位个子不高、身穿军服的四川人同我俩攀谈,他叫林济群,年龄比我俩大八九岁光景。他说在四川某军担任军官,到上海来联系某项任务,他曾从师练过松溪派内家拳,见到我俩很用心练拳,又是学生出身,他愿意将学到的内家拳和枪、棍、剑教给我俩。我和吴都是武术迷,当时还从武汇川先生学杨式太极拳,从孙禄堂先生学形意拳,但还是很乐意学习内家拳。林老师共教了半年多,学的拳套有河南捶、七肘拳、?拳;器械有白虹剑,松溪棍、枪两路。拳械的用法都讲了,使我俩感觉到“寻师不如访友”这句话有一定的道理。我俩从几位名师学拳,老师对要领和用法很少分析,常感到在练糊涂拳,而这位林老师一见如故,和盘托出,真是“良师益友”。

林老师教授拳械都着重身法、步法、手法,轻巧圆转,变化多端,用法连环,滔滔不断。打法着重穴位。他引用了许多戚继光《拳经捷要篇》理论,但奇怪的是他从来没有看过戚继光的著作。他教的“?拳”,见于戚氏拳经所举当时名家拳法之一,但他不知道这是明代流传下来的拳套。有一次,林先生在会堂内用竹竿比演枪套路,精武会有一位教师轻蔑地说:“你在赶麻雀!”林先生当时沉下脸说:“你拿枪来我们试一下嘛。”那位教师就在武器架上拿了一根花枪,要林先生也取花枪来比试。林先生说“我就拿竹竿,你拿枪,来吧!”那教师就持枪中平刺去,被林先生用竹竿沾住,竿尖指着那教师的咽喉,那教师要抽拨,林先生移步换形,竿尖始终指着他的咽喉。那教师抽动几下失效,急了,把花枪摔在地上,气呼呼地跑开了。于是,我和吴云倬才佩服林先生枪术高明,能以柔克刚。又觉得那位教师太不虚心,应该请教,不应该一气跑开了事。

林先生谈到他幼年在成都从陈姓老师学内家拳,这位老师功夫了不起,但不大肯传人。陈的老师曾受杨班侯指点,把练得刚猛的拳械柔化圆活,在枪术上不犯硬,虚指实戳,决死生于俄倾。林先生只听说杨班侯的柔化功夫好,但不知道杨班侯是清末北京的太极拳名家。

林先生见我们在推手,很感兴趣,也学着比划,我们感到林先生学到的内家拳很巧妙,但他的实力不够。他承认没有学会学好就到军队去了。他谈到他的老师周身不怕打,手快劲大,在四川打擂没输过。打擂得胜的情况报上刊登过。林先生谦虚地说他没有练好,不能出去教人,否则会丢了内家拳的名声,但他见我俩好学,终于教了。半年以后,林先生要回四川,精武会的徐致一先生及同学们邀林先生拍了团体照留念,我和吴云倬也参加了,我保存了这张团体照,时间为1932年11月20日,林先生一去不返。

(二)

我在中学读书时,就开始记录武术老师自己的练拳体会。到30年代初,我练杨、吴、陈三式太极拳已有五个年头,参考了许多太极拳书,曾写下《杨式太极拳精义》的小册子,有理论和锻炼要领。唐豪看了,认为如果再写成图解说明,一定会一鸣惊人,受读者欢迎,他表示为此书写源流部分,并联系出版社为我出书。但我一有时间仍着重寻师访友,充实自己的理论和功夫。直到1980年才以压力为动力,穷一年的心力,研究该拳种套路的特点、用劲方法、技击方法、基本功、辅助功,写成《太极拳术》一书。其理论综合各家,对杨澄甫定型的杨式太极拳在练法上、技击作用上加以较为深入的阐发,以利于普及中提高。

《太极拳术》一书于1982年9月出版,经过四十年的酝酿,得遂初衷。此书当然要比30年代写得完整得多。书中我还运用大量资料,加以笔记,提出疑问,逐步质疑、考证,来论证太极拳创始于清初17世纪70年代的温县陈家沟的陈王廷。可惜唐豪已于1959年1月因编辑《中国体育史参考资料》积劳成疾,不及见《太极拳术》的完成而去世。

1949年5月末,上海解放后,我担任黄浦区接管专员,后成立区政府任区长,两年多日以继夜的工作,把身体搞垮。1954年我在商业局工作时已恢复武术锻炼,早晚练拳,夏季去莫干山休养一个月,体力恢复较快。解放后和唐豪常见面,论古今拳技,兼及考证武术史,受其影响较多。

|